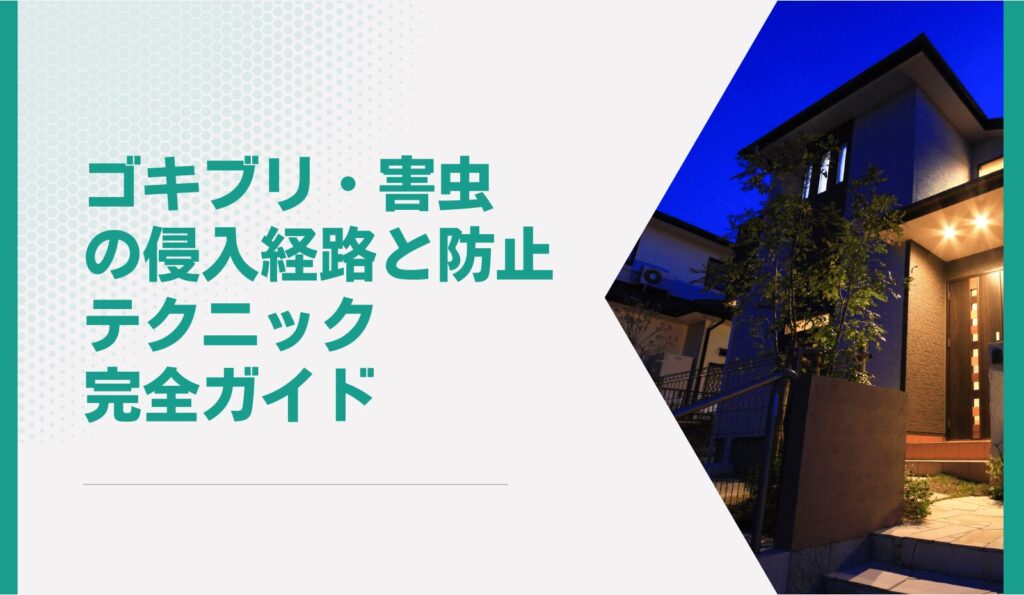

「気づけば家の中にゴキブリが!」そんな経験はありませんか?

実は害虫たちは、意外な場所から私たちの家へと侵入してきます。

でもご安心を。

侵入経路さえ知っておけば、効果的な防止策を講じることができます。

本記事では、ゴキブリをはじめとした害虫の主な侵入経路と、防止テクニックを詳しく解説します。

今日からすぐ実践できる対策を身につけ、自宅を快適な空間に保ちましょう!

Contents

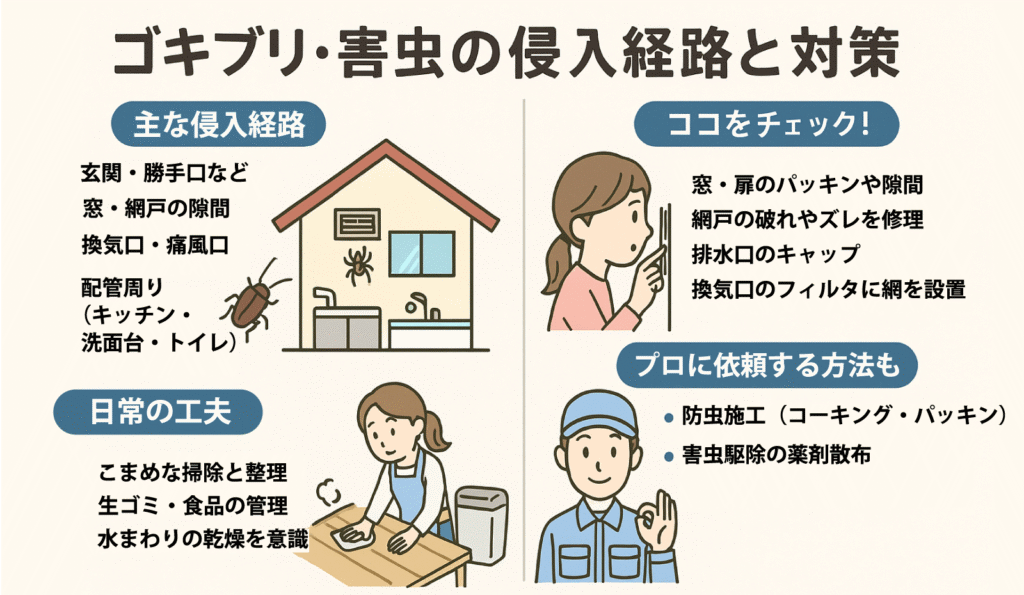

ゴキブリや害虫はどこから侵入する?自宅の主な侵入経路

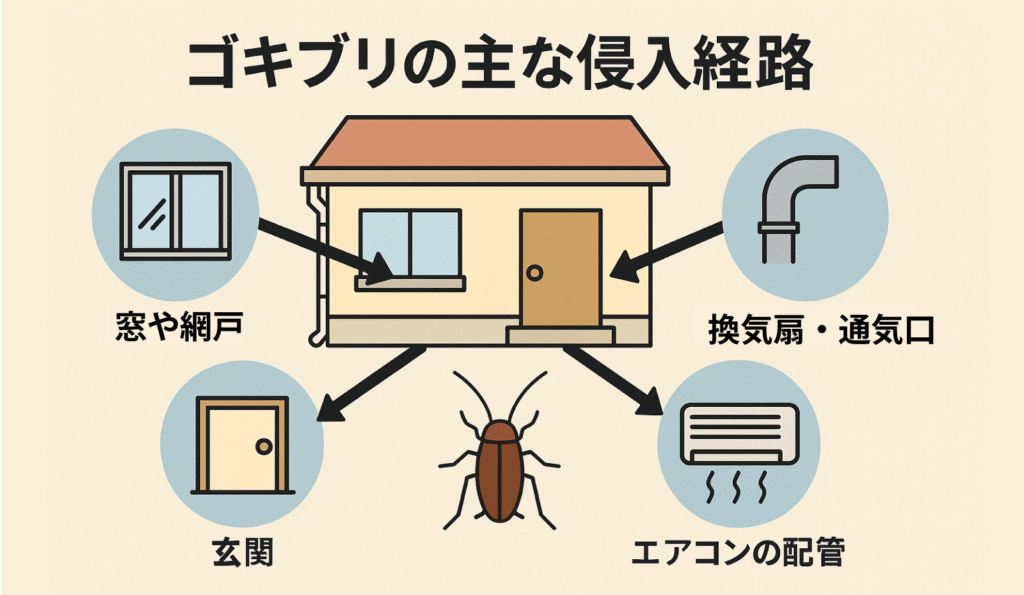

ゴキブリ・害虫の主な侵入経路とは

「いつの間にかゴキブリが家の中に…」そんな経験、ありませんか?

実はゴキブリをはじめとする害虫たちは、私たちが気づかない“すき間”から、静かに家の中へ侵入しています。

その正体は…玄関や窓、配管まわりなど。

しかもゴキブリのような害虫は、体が平たくて柔らかいため、ほんの数ミリのすき間でも通り抜けてしまいます。

「このくらいなら大丈夫」と油断していると、そこが“害虫の出入り口”になっているかもしれません。ここでは代表的な侵入経路を見ていきましょう。

玄関・勝手口などの扉まわり

玄関ドアや勝手口の扉は、害虫たちにとっては「正面玄関」です。

夜間に照明がついていると、明かりに引き寄せられたゴキブリや飛翔性害虫が集まりやすく、開け閉めの際にスッと侵入することがあります。

さらに、ドア下部に1~2ミリ程度のすき間があるだけでも、ゴキブリにとっては十分な通り道。郵便受けの隙間から侵入してくる例もあります。

窓・網戸の隙間

「網戸があるから安心」と思っていませんか? 実は網戸の“設置状況”がとても重要です。

網戸の枠にゆがみがあったり、窓との間にすき間が空いていると、そこが侵入ルートになります。

また、古い網戸では破れや劣化が進んでいて、小さな害虫が簡単に入り込んでしまうことも。

特に夏場の夜間、室内の明かりに誘われた害虫たちが窓に群がるケースは多く、すき間から入りやすくなります。

換気口・通風口

換気口や通風口も油断できない侵入経路のひとつ。

外と直接つながっているため、防虫ネットやフィルターがついていない場合、ゴキブリやクモ、小型の飛翔性害虫が入り込んでくることがあります。

特に築年数が経った住宅では、換気口のカバーが破損していたり、古くなったフィルターが効果を発揮していないこともあるため、こまめな点検が大切です。

配管まわり(キッチン・洗面台・トイレ)

害虫にとって魅力的な侵入ルートのひとつが、水まわりの配管部分です。

配管は住宅の内外をつなぐ通り道であり、キッチンや洗面所、トイレなどで床や壁との間にすき間があると、そこから侵入してきます。

特にゴキブリは湿気と暖かい場所を好むため、シンク下や排水管まわりは絶好の侵入ポイントになりやすい場所です。

エアコンや排気ファンのダクト

見落としがちな侵入ルートが、エアコンや排気ファン(換気扇)の配管やダクト。

エアコン配管の穴まわりがしっかりパテ処理されていなかったり、経年劣化で隙間が生じていると、そこから害虫が侵入します。

また、外部とつながる換気扇ダクトに防虫用のネットがない場合、侵入のリスクはぐっと高まります。

侵入を防ぐにはココをチェック!簡単な確認ポイント

「家の中に入ってこなければ、ゴキブリも怖くない」

その通り! 実は侵入経路さえふさげば、害虫の出現リスクは大幅に下げられます。

でも「家じゅう全部チェックするなんて大変そう…」と身構えなくても大丈夫。

まずはポイントを絞って、簡単な確認と対策から始めてみましょう。

扉・窓のパッキンや隙間を確認

玄関や窓まわりは、まず“すき間チェック”から。

✅ 玄関ドアの下に隙間が空いていないか?

✅ ドアのパッキン(ゴム部分)が劣化していないか?

✅ 窓枠と網戸の間に隙間ができていないか?

これらは目視で確認できます。

すき間を見つけた場合は、すき間テープやパッキン交換で対策を。ドア用の隙間ガード製品も市販されています。

網戸の破れやズレを修理

古くなった網戸は要注意。

✅ 網戸の枠が曲がっている

✅ 張り替えから何年も経っている

✅ 小さな穴が空いている

これらはすべて“虫の通り道”になってしまいます。

ホームセンターやネット通販でも簡単な補修キットが手に入るので、ぜひ活用を。新品への張り替えを検討するのもおすすめです。

排水口のワンプッシュキャップを使う

台所・お風呂・洗面台の排水口は、ゴキブリの侵入経路になりやすい場所。

普段は水封(排水トラップ)で害虫の侵入を防いでいますが、長期間水を流していないと乾燥して侵入を許すことも。

そんな時に便利なのがワンプッシュで開閉できる排水口キャップ。

使っていない時間帯は排水口をふさいでおけば、ゴキブリが登ってくるのをブロックできます。

換気口にフィルターや網を設置

外とつながっている換気口には、防虫フィルターを取り付けましょう。

✅ キッチンやトイレの換気扇カバーにフィルターを貼る

✅ 通風口に目の細かいメッシュシートを設置

ホームセンターや100円ショップにも、防虫対策グッズが豊富にそろっています。

特に築年数が経った住宅では、既存のカバーだけでは心もとない場合があるため、ぜひプラスアルファの対策を施しておきたいところです。

日常のちょっとした工夫で侵入リスクは減らせる

侵入経路をふさぐだけでなく、家の中の環境を「害虫が住みにくい場所」に整えることも重要です。

実はゴキブリや害虫は、 「エサ・水・隠れ場所」 がそろった環境を好みます。

この3つを減らすことで、害虫は自然と寄りつかなくなるのです。

ここでは、毎日のちょっとした工夫でできる、侵入リスクを減らすポイントを紹介します。

こまめな掃除と整理整頓

ゴキブリは食べかすやホコリでも生きていける、たくましい害虫。

✅ キッチンやダイニングテーブルの食べこぼしはこまめに拭く

✅ 家具の裏や冷蔵庫の下など、普段掃除しにくい場所も定期的に掃除

✅ 段ボールや古紙をため込まない

これだけでも、住まいの「エサ場」が大きく減らせます。

整理整頓された空間は、ゴキブリにとっては居心地の悪い場所になるのです。

生ゴミ・食品の保管管理

生ゴミの処理や食品の保管も、見直しておきたいポイント。

✅ 生ゴミは必ず密閉できるフタ付きのゴミ箱へ

✅ ゴミ出しの前日は室内に置かず、ベランダなどに出す(地域ルールに注意)

✅ 食品はできるだけ密閉容器で保存

これらを徹底することで、 害虫の「エサ」を断つ ことができます。

とくにゴキブリは夜行性なので、夜間こそゴミの管理が重要です。

水まわりの乾燥を意識

ゴキブリは湿気を好む性質があり、 「水」がある場所に集まりやすい です。

✅ キッチンシンクや洗面所は、寝る前に乾拭き

✅ 浴室の床や排水口まわりは、使用後に水気をふき取る

✅ 観葉植物の受け皿に水をためない

こうしたちょっとした乾燥対策が、ゴキブリの“快適な住処”を減らすことにつながります。

隠れ場所を作らない

ゴキブリは暗くて狭い場所に潜む習性があります。

✅ 家具と壁の間に広いすき間を作らない

✅ 食器棚やパントリーの奥は定期的に整理

✅ 紙袋や段ボールはため込まない

普段目にしないところほど、ゴキブリにとっては「安全な巣」になってしまいます。

意識して隠れ場所を作らない工夫を心がけましょう。

プロの手を借りる方法も選択肢に

「できる限り自分で対策したけれど、それでもゴキブリや害虫が出てしまう…」

そんな時は、無理せず 専門業者の力を借りる のもひとつの方法です。

プロの技術と専門知識を活用することで、より高い効果を期待できます。

ここでは、業者に頼むことで得られる主なサービスやメリットを紹介します。

防虫施工(コーキング・パッキン補修)

プロの防虫業者は、 侵入経路を徹底的にふさぐ施工 を行ってくれます。

✅ 配管まわりや壁のひび割れをコーキング処理

✅ ドアや窓のパッキンの交換

✅ エアコンダクトや換気口の防虫ネット設置

自分では気づかない微細な隙間までプロの目でチェックしてもらえるため、侵入経路を「徹底封鎖」することができます。

害虫駆除の薬剤散布

既に家の中でゴキブリや害虫が目撃されている場合は、 薬剤による駆除 が効果的です。

✅ 安全性の高いプロ専用の薬剤を散布

✅ 害虫の巣が疑われる場所に重点的に処理

✅ 再発防止の残効性のある薬剤の使用

家庭用のスプレーでは届かない壁裏や床下、家具の奥までしっかりアプローチできるのがプロならではの強みです。

定期メンテナンスのメリット

「一度駆除したけどまた出たらどうしよう…」という不安がある場合は、 定期メンテナンス契約 もおすすめです。

✅ 季節ごとに点検と再処理

✅ 新たな侵入経路や問題箇所の早期発見

✅ ゴキブリや害虫の発生リスクを低く保てる

自宅の状況に合わせて柔軟なプランを提案してくれる業者も多いため、一度相談してみると良いでしょう。

「できることはやったけれど効果が見えにくい」「小さな子どもやペットがいて心配」という方こそ、専門家のサポートを選択肢に入れてみてはいかがでしょうか。

まとめ|侵入経路を知って快適な住まいに

ゴキブリや害虫の侵入を防ぐためには、 「どこから入ってくるのか」 を知ることが何よりも大切です。玄関や窓、換気口や配管まわり…さまざまな場所に侵入経路は潜んでいますが、意識してチェックし、しっかり対策すれば「ゴキブリのいない快適な住まい」に近づけることは十分に可能です。

本記事でご紹介した内容をおさらいすると:

✅ 扉や窓のすき間をふさぐ

✅ 網戸や換気口の状態をチェック

✅ 生ゴミや水気の管理を徹底する

✅ 隠れ場所を作らない環境を意識する

✅ 必要ならプロの手も活用する

これらをひとつずつ取り組んでいけば、ゴキブリや害虫が「住みにくい家」に変わっていきます。

家族みんなが安心して過ごせる快適な住まいを作るために、今日からできることからぜひ始めてみてください。